アート電子株式会社

〒433-8104 静岡県浜松市東三方町23-5

私のアナログ技術屋の基盤になっている時代の話をします。

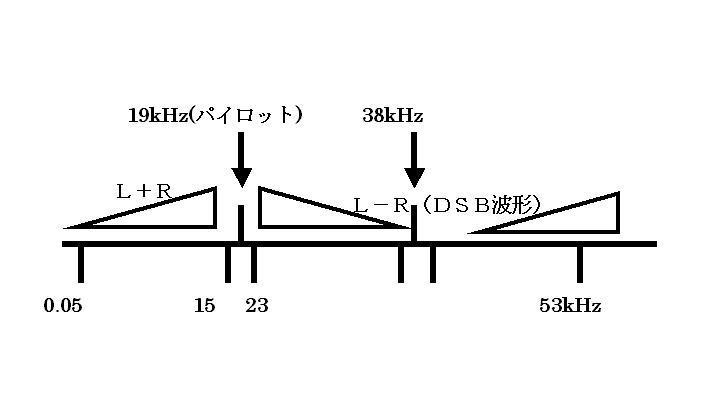

18歳で九州の田舎を飛び出し、(昭和40年です。)測定器の会社に入り、1年と少したったころ、NHKのFM放送関連の保守用測定器を担当しているグループに配属され、その後の仕事に大きく影響を与えるLCフイルタと出会うことになりました。担当したのはメイン機種のひとつであるステレオ変調器/ステレオ復調器でした。ステレオ変調器は、L(左)、R(右)の音声信号から、いわゆるコンポジット信号を作るものであり、ステレオ復調器は逆にコンポジット信号から元のL、Rの音声信号を作るものです。 (下図はコンポジット信号の周波数配置です。)

本来の音声帯域(0.05~15kHz)部分にL+Rの信号があるのはモノラル受信に対応するためです。これにより、モノラル受信は15kHz以上を取り除くだけで容易に音声の復調が出来ます。FMの送信機では、このコンポジット信号でFM変調をかけ、電波として飛ばします。受信機ではFM検波をするとこのコンポジット信号が得られます。

ステレオ放送ではこの、コンポジット信号 ⇔ L,Rの音声信号 の変換が性能を大きく左右します。

ステレオ受信の場合は、L+R、L-Rの音声信号を復調した後、

{(L+R)+(L-R)}/2=L

{(L+R)-(L-R)}/2=R

と、加減算することにより、元のL,Rの音声信号を取り出します。このため、コンポジット信号⇔L,Rの音声信号 の変換時に振幅・位相の変動があると正確にL,Rの信号に分離することが出来ません。

(Lに音声信号を入れてRにもれてくる信号とのレベル比を分離度といいます。)

当時はこの変換をLCフイルタで行っていたため、LCフイルタの設計がこのステレオ変調器/復調器の設計の大きな部分を占めていました。

下記にその計算式の一例を示します。(これは遅延量の計算式の一部です。)

α0 2α1(Ω2+ρ12) 2α2(Ω2+ρ22)

Δ(Ω)= ----------- + ------------------- + --------------------------

α02+Ω2 Ω4-2ξ1Ω2+ρ4 Ω4-2ξ2Ω2+ρ4

Ωが変数で、周波数に対応しています。その他は結果的には定数です。ひとつのフィルタで、数十ポイントを計算する必要がありました。

当時は、もちろんパソコンや電卓もなく、フィルタの特性を計算する方法としては、会社に一台だけあった電子計算機(?)を使うか、その他の方法としては、そろばん、手回しの計算機、程度しか方法はありませんでした。社内に1台の電子計算機はたぶんキャノンのだったと思いますが、子供の勉強机程度の大きさで、四則演算が出来るだけのものでした。途中結果のメモリ・√の計算、π値のメモリ等はありません。

このため上記の計算をするには一度には出来ないので、途中までの計算値を紙に記録して、他の部分を計算後、記録しておいた値を計算に使用する、という手順が必要でした。πの値は対応キーがないので3.14159…という値をそのたびに入力する必要があります。私の頭には小数点以下50桁のπの値が今でも残っていますが、その当時これは非常に便利でした。(頭に入ったのは高校生のときですが。)しかしそれでもそろばんがほとんど使えない私としては非常に便利でした。他の人が使用中で使えない場合には、手回しの計算機も使用しました。√の計算が必要な場合は最悪で、筆算で計算するしか方法がありませんでした。フィルタの設計-フィルタの特性計算-特性の補正回路選定-トータルの特性確認の手順を行うのに数日、トラブルがあれば1週間以上かかっていました。

(今ならパソコン+ソフトがあれば、慣れた人なら1時間もあれば完了する作業です。)

しかし当時の私(ちょうど二十歳程度の年齢です。)としては目からうろこ、の状態でした。

部品の素子値から、これだけ正確に特性が計算できる、ということに興奮にも似た驚きを感じたことを覚えています。

当時、このLCフイルタのメイン用途は、電話回線でした。当時の電話回線はいわゆるFDMで、多数のチャンネルを周波数軸上に並べるもので、その処理にはLCフィルタは欠かせないものでした。ただこのLCフィルタを設計するためのいわゆる「参考資料」は国内で手に入れることは出来ず、会社内には海外の書籍をコピーした資料が2部程度あるだけでした。当時としては、この「LCフイルタを設計でき、位相特性を理解して補正も出来る」という技術を有する会社が少なく、結果としてNHKのFM放送用測定器をほぼ独占していました。 当時としては最先端のアナログ技術であったわけです。

この後、テレビ音声多重測定器、群遅延歪み測定器、とフィルタから縁が切れない担当機器が続き、気がつけば10年以上フィルタを取り扱っていました。

扱うフィルタの種類も、連立チェビチェフ・バターワース・ガウス・ベッセルと各種にわたり、またLCフイルタだけでなくオペアンプを使用したアクティブフイルタ等も取り扱いました。

後から考えれば、「伝送線路」についての各種考え方は、この時期に身についたものだと思われます。(インピーダンスマッチング、終端、R-R/0-R/R-∞ 線路、等)

今は電子回路のほとんどがデジタル化され、フイルタもデジタルフィルタを使う場合が多くなり、アナログフィルタは簡単なもので済ます場合が多くなりました。しかしアナログフイルタについての考え方を理解していないと、トラブルになる場合が多いので、心して対応する必要があると思います。

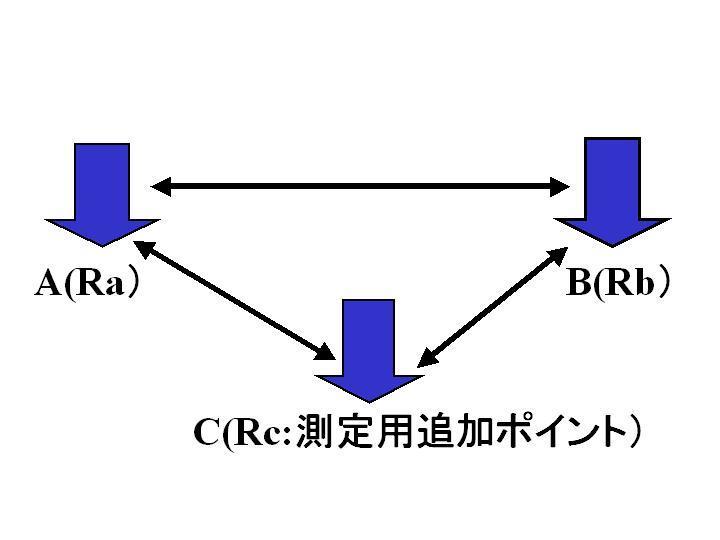

私の考えている「技術者」の必要条件ですのひとつ例を示します。 接地抵抗を測る、とします。(この例は私が高校生の時の実習項目のひとつです。41~42年前です。昔の高校の電気科はほとんどが強電関連でした。今は違う測定方法があるはずですが。)各種強電機器(モーター、変圧器など)では、感電防止等の目的で、アースに接続する必要があります。その場合の接地抵抗も規格にありますので測定する必要があります。

A,Bの2点の接地抵抗を測定するものとします。測定に交流を使うことを除けば非常に簡単で、もう1点Cという測定点を用意します。(長さ1m程度の金属の棒を、ほとんど根元まで地面にたたき込めばOKです。)測定するA,B,及びC点それぞれの接地抵抗をRa,Rb,Rc,とします。AとBの間の抵抗を測ってその値をRab、BとC間の抵抗をRbc、CとA間の抵抗をRcaとします。 これから、

Rab=Ra+Rb Rbc=Rb+Rc Rca=Rc+Ra と考えられるので、

(Rab+Rbc+Rca)/2=Ra+Rb+Rc

(Rab+Rbc+Rca)/2 -Rbc=Ra(A点の抵抗)(Rab+Rbc+Rca)/2 -Rca=Rb(B点の抵抗)となり、A点・B点の接地抵抗を算出することが出来ます。

そこで、実測例です。

AB間の抵抗を測って:110オームでした。

BC間の抵抗を測って:210オームでした。

CA間の抵抗を測って:120オームでした。

これから、 {答え} A点の抵抗は10オーム、B点の抵抗は100オームです。

以上、終わり。

私の考えでは、この答えは学校では合格点でしょうけど、実社会では50点以下です。わかりきった誰でも出せる答えだからです。

私の(追加)要求する答えは、

C点の接地抵抗を計算してみてください。(簡単に出ます。データはあります。)

110オームですよね。 これからいえることは、B点の接地抵抗はC点とほぼ同じと言える。ということは、金属棒をたたきこんだのとほとんど同じなので、簡単な工事で済ましてある、ということだ。 それに比べ、A点は(B,C点に比較して)約1/10の抵抗値なので、まともな工事がしてあるようだ。

以上をこの測定結果から考察できなければ、測定した意味が無い!と考えます。実は接地工事の電気的接続にはハンダ付けが使用出来ません。ハンダ付けした部分をそのままで地中に埋めると、地中の水分その他が反応して接続部分はボロボロになり、接続は不完全になって最終的にはオープンになってしまいます。このため、接地工事は案外面倒な作業なのです。そのため上記の接地工事のレベルを考察は意味の無いことではないのです。

それだけですか?? 他に何かありませんか??

それを考える習慣(好奇心かな?)が必要!

■こんな私の話でもお聞きになりたい方こちらにお越し下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

アート電子株式会社

住所

〒433-8104

静岡県浜松市東三方町23-5

アクセス

浜松駅バスターミナル⑬のりば

50 市役所:山の手医大 浜工東下車(所要20分)

56 市役所・萩丘住宅テクノ都田浜工高前下車(所要20分) *アート電子社屋まで ともに 徒歩5分